|

|

Dossier

spécial ISS :

Partie 3: l'anatomie

de la station

La Station Spatiale

Internationale devra répondre à des exigences bien

particulières qui ont largement contribué à

la finalisation de son architecture.

Parmi ses caractéristiques inédites, on peut noter

qu'elle doit impérativement être disponible sans

interruption, et habitée en permanence par un équipage

international. L'accès doit y être possible fréquemment

et de manière régulière. De plus, le complexe

orbital doit offrir des ressources en termes de capacités

de laboratoire, d'installations et de plates-formes extérieures,

de puissance, de télécommunications et de traitement

des données susceptibles de faire progresser la science

et de faire accélérer les innovations technologiques.

La Station Spatiale doit devenir un véritable institut

de recherche ultra-performant à l'entière disposition

de la communauté scientifique internationale où

des chercheurs pourront se consacrer en permanence à des

travaux scientifiques et technologiques dans le but d'apporter

des solutions inédites et novatrices à des problèmes

rencontrés sur Terre.

|

La Station Spatiale Internationale |

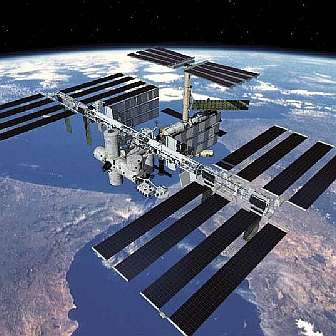

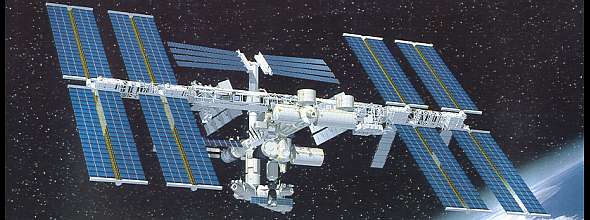

En gros, on peut dire que la Station Spatiale

Internationale est un gigantesque mécano de quelque 108

mètres de longueur sur 74 mètres de large et une

masse de quelque 415 tonnes lorsqu'elle sera terminée sur

orbite. Avec un volume habitable de plus de 1200 m³, elle

dépassera en complexité, et de loin, tout ce qui

a été conçu jusqu'à ce jour. Elle

pourra accueillir sept astronautes en permanence, qui se succéderont

et se relaieront selon les exigences des missions, et son énergie

sera fournie par les plus grands panneaux solaires qui aient jamais

été construits, d'une puissance de 110 kW.

|

L'architecture :

L'élément central de l'ISS est le module de fret

fonctionnel, connu sous l'abréviation de FGB. Construit

par la Russie mais financé par les Etats-Unis dont il reste

la propriété, il s'agit en fait d'un véhicule

autonome en charge de l'alimentation électrique, de la

régulation thermique, ainsi que de la navigation, la propulsion

et les télécommunications. Baptisé Zarya,

il a été mis en orbite le 20 novembre 1998 par un

lanceur Proton depuis Baïkonour.

Unity est le nœud central de la future station. Véritable

carrefour, il relie le FGB aux éléments suivants,

mais sert aussi d'appui au mât supportant les énormes

panneaux solaires. Comportant pas moins de six sas d'amarrage,

il a été construit par les Etats-Unis et placé

en orbite le 4 décembre 1998 lors de la mission STS-88

de la navette Endeavour.

|

|

Ces deux éléments ont été

les premiers en orbite. Les autres éléments constitutifs

de la station peuvent être classés en sept catégories

en fonction de leur maître-d'œuvre respectif. C'est

ainsi que nous allons citer successivement L'Europe, les Etats-Unis,

la Russie, le Japon, le Canada, l'Italie et le Brésil.

|

La participation européenne

Le COF, ou Columbus Orbital Facility.

La partie européenne de la station est représentée

essentiellement par le module laboratoire européen, dénommé

Elément orbital Columbus (COF – Columbus Orbital

Facility). Extrêmement polyvalent, ce laboratoire à

usages multiples peut être adapté à différentes

missions par l'échange de bâtis normalisés

à bord, tout comme le avions de ligne à cabines

modulaires peuvent se reconfigurer pour différents usages.

Le COF sera le lieu de travail privilégié des astronautes

et chercheurs européens.

Ce module pressurisé sera raccordé en permanence

à la station, dont il fera partie intégrante, et

il en recevra toutes les ressources nécessaires. Ses utilisations

sont multiples, et portent entre autres sur la science des matériaux,

la physique des fluides, les sciences de la vie, la physique fondamentale

et de nombreuses autres technologies. Il renfermera aussi la plupart

des charges utiles pressurisées européennes.

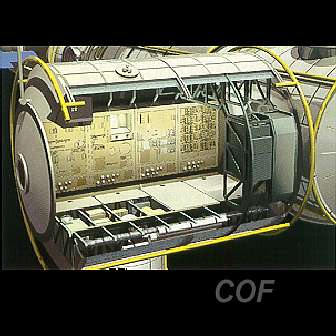

Le COF se présente physiquement sous la forme d'un cylindre

accusant 9500 kg au lancement, mesurant 6,7 mètres sur 4,5

mètres. Raccordé au point de branchement numéro

2 (node 2), il en recevra sa puissance électrique sous la

forme de courant continu à 120 volts et d'autres ressources.

Sa consommation pourra aller jusqu'à 13,5 kW. |

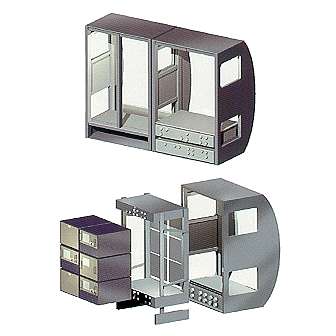

Vue intérieure du COF

|

Vu de l'extérieur, le COF est une coque

pressurisée cylindrique muni de deux cônes d'extrémité,

ainsi que de tourillons servant au transport et à la manutention

du module. Rigidifiée et recouverte de plusieurs couches

d'isolant thermique et d'un blindage de protection contre les

météorites ainsi que les débris spatiaux

de plus en plus nombreux, elle est en outre équipée

d'une structure d'accrochage sur la coque extérieure en

vue des opérations de manutention et d'assemblage au moyen

du bras télémanipulateur de la Station Spatiale

(SSRMS) pouvant aussi servir à la transmission de signaux

électriques et de données au moyen de relais intégrés.

|

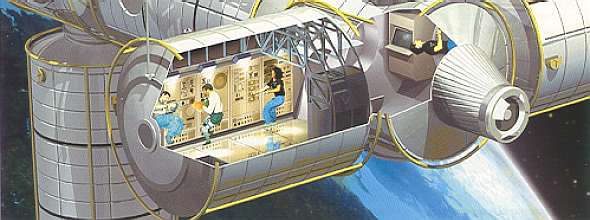

Le COF (Colombus Orbital Facility) européen,

vue sur l'aménagement intérieur.

Crédit ESA.

|

Le cône avant intègre la partie passive d'un mécanisme

d'accostage universel (CBM) qui permet la fixation au node 2.

Le cône arrière est prévu pour recevoir optionnellement

sa propre antenne de liaison et un équipement de télécommunications

autonome avec le sol via le système de relais de données

européen DRS. Dans la perspective d'une telle évolution

future, il pourrait aussi recevoir divers points d'accrochage

nécessaires au raccordement d'une plate-forme de charge

utile extérieure.

L'aménagement intérieur du module européen

est pluridisciplinaire et évolutif. Il a été

conçu à la manière d'une cabine d'avion de

ligne, de façon à pouvoir être transformé

et adapté en fonction des besoins par l'utilisation de

bâtis interchangeables. Ce bâtis, qui constituent

une évolution technologique majeure, sont dénommés

ISPR, pour International Standard Payload Rack. Ils peuvent être

acheminés vers la station, installés dan le module

puis, plus tard, en être extraits à n'importe quel

moment de la durée de vie opérationnelle de la station.

Du fait que les modules européen, américain et japonais

utilisent le même concept d'ISPR, les bâtis sont interchangeables

entre les laboratoires, à l'exception des laboratoires

russes qui n'ont pas adopté ce standard.

Le COF peut recevoir simultanément dix bâtis ISPR

de type scientifique comportant divers instruments et expériences

ainsi que trois bâtis de stockage d'équipements.

La capacité de chaque bâti est de 1,5 m³ pour

une charge maximale de 700 kg.

Le module laboratoire européen sera acheminé vers

la Station Spatiale Internationale dans la soute de la navette,

entièrement équipé, comprenant des bâtis

et leurs charges utiles initiales d'environ 2500 kg. Au terme

de sa vie opérationnelle, il pourra être ramené

au sol de la même façon. Le coût du lancement

fera l'objet d'un échange contre un vol d'Ariane 5 visant

la satellisation de l'ATV.

|

Bâtis normalisés interchangeables.

Communs à tous les modules de la Station Spatiale Internationale,

excepté la partie russe, ils en autorisent une très

grande souplesse dans l'aménagement interne.

En haut: bâti de charge utile internationale

normalisé.

En bas: concept de bâti express.

Crédit ESA.

|

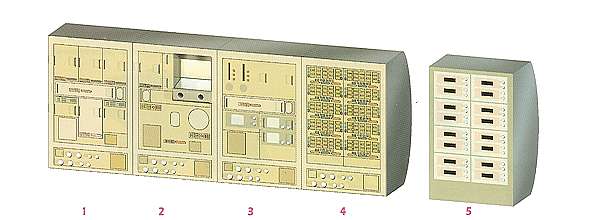

Concept d'aménagement initial retenu

pour le COF.

1, 2 et 3: bâtis configurés pour les programmes

de recherches de l'ESA et des agences nationales.

4: bâti express pour des expériences individuelles.

5: bâti de stockage.

Crédit ESA.

|

Installation de recherche en microgravité

à bord du COF.

De gauche à droite:

Modules européens de physiologie;

Laboratoire de sciences des fluides;

Biolab pour les expériences de sciences

de la vie;

Bâti de stockage.

Crédit ESA.

|

L'ATV, ou Automatic Transfer Vehicle

Bien qu'il ne reste pas fixé en permanence à la

Station Spatiale Internationale, l'ATV n'en est pas moins un élément

des plus importants.

L'ISS sera, ainsi qu'il a été décidé

dès le départ du projet, desservi par une flotte

mixte. Dans cette optique, l'Europe a décidé d'utiliser

son propre système de transport spatial: Ariane 5. Mais

conçue pour l'essentiel comme lanceur de satellite, Ariane

5 n'est pas équipée pour effectuer des manœuvres

de rendez-vous et d'accostage avec une station spatiale. Il lui

faut pour cela un complément "intelligent" possédant

l'avionique et les ressources nécessaires, c'est le rôle

de l'ATV (Automated Transfer Vehicle).

L'ATV n'est autre que le prolongement de l'étage supérieur

d'une Ariane 5. Il se présente donc sous la forme d'un

cylindre de 5,45 mètres de diamètre sur 2,5 mètres

de longueur. Il est équipé en standard d'un module

de propulsion composé de huit petits moteurs à réaction

et d'un module d'avionique qui intègre les réservoirs

d'ergols, les circuits électroniques ainsi que les systèmes

de régularisation thermique, de production d'énergie

et de télécommunications.

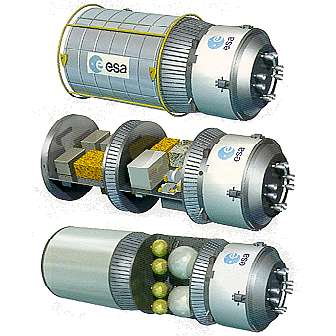

Trois configuration de base sont prévues pour l'ATV. Il

peut notamment recevoir un mini-module logistique pressurisé

(MPLM), une coque porteuse et deux palettes logistiques non pressurisées

(ULC), ou un module pressurisé en plus d'une structure

porte-réservoir ouverte.

Les charges utiles véhiculées par l'ATV se répartissent

en deux catégories: celles qui peuvent être exposées

au vide spatial et celles qui nécessitent d'être

transportées sous atmosphère contrôlée.

Dans le premier cas, sa capacité est de 9 tonnes de fret,

tandis que dans le second son emport est réduit à

6,7 tonnes. Les charges utiles ne nécessitant pas d'être

acheminées dans un module fermé seront montées

sur une structure ouverte de type "étagère",

comme ce sera le cas pour l'acheminement de réservoirs

d'ergols, de gaz ou d'eau. Il est aussi possible de combiner les

deux types de charges, pressurisée et non pressurisée,

sur un seul ATV.

|

Automatic Transfer Vehicle (ATV) en trois configurations possibles.

De haut en bas:

ATV muni d'un mini-module logistique pressurisé (MPLM);

ATV équipé d'une coque porteuse et de deux porteurs

logistiques non pressurisés (ULC);

ATV équipé d'un module pressurisé et d'une

structure porte-réservoirs ouverte.

Crédit ESA

|

Mais là ne se limitent pas les possibilités

de ce véhicule de transport spatial.

L'ATV, équipé de ses moteurs et

d'une capacité d'ergols accrue, sera aussi utilisé

pour effectuer les modifications d'orbite de la station, et notamment

les "reboosts", c'est-à-dire les rehaussements

d'orbite destinés à en compenser l'usure. Au début

de la vie de l'ISS, ces "reboosts" seront assurés

par des vaisseaux-cargos de type Progress-M russes, mais l'utilisation

de l'ATV présente deux avantages essentiels :

Tout d'abord, la capacité d'emport de

l'ATV est pratiquement double par rapport au Progress-M, ce qui

implique que le nombre de missions sera deux fois moindre pour

un même résultat.

Ensuite, cette fonction de "reboost"

est considérée par la NASA comme un élément

d'infrastructure. Or, si le rehaussement d'orbite est assuré

par l'ATV, l'Europe devient fournisseur d'un élément

d'infrastructure et, à ce titre, obtient un part du quota

d'utilisation des éléments d'installation réservés

aux fournisseurs des éléments d'infrastructure.

En clair, cela signifie que l'Europe serait autorisée à

accroître les droits d'utilisation de son propre module

laboratoire au-delà de la base de départ de 51%.

Il faut aussi considérer que sans l'ATV,

le Progress-M serait le seul véhicule capable d'assurer

le rehaussement d'orbite. Or, pour des raisons aussi bien technologiques

que politiques, il est souhaitable de disposer de deux moyens

indépendants pour assurer cette fonction, particulièrement

vitale pour la station.

L'ATV est conçu pour rester amarré

à la station spatiale durant six mois. Dès qu'il

aura livré sa charge utile à bord, il sera utilisé

pour entreposer les déchets et autres résidus accumulés

en cours de mission, puis après désolidarisation,

pourra effectuer une rentrée destructive dans les couches

denses de l'atmosphère terrestre, où il se consumera.

|

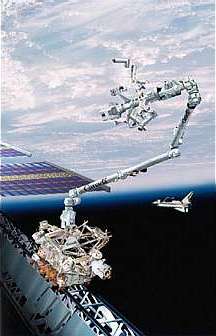

L'ERA, ou European Robotic Arm

Le bras manipulateur européen est bâti sur un concept

tout-à-fait original et unique qui en fait un engin d'exception

très différent du bras manipulateur principal de

la station ou de son homologue de la navette spatiale américaine.

A chaque extrémité de ce manipulateur symétrique

de 10 mètres se trouve un organe préhenseur identique.

Son utilisation alternée en tant que "pied" et

"main" permet au bras de se déplacer d'un point

d'ancrage à un autre à la manière d'une chenille

arpenteuse. Ces organes sont conçus pour saisir et relâcher

des charges utiles équipées d'un dispositif standard

d'accrochage, pour mesurer des forces et des couples, ainsi que

pour transmettre des signaux électriques, de donnés

ou de vidéo des charges utiles qu'ils ont saisies. Ces

organes préhenseurs sont aussi équipés d'un

outil de service intégré que l'on pourrait comparer

à un tournevis universel. Il peut également recevoir

une plate-forme comportant cale-pieds et mains courantes et transporter

des astronautes lors de sorties extra-véhiculaires.

L'ERA sera mis en œuvre à partir d'un dispositif

d'ancrage monté sur une petite plate-forme mobile capable

de se déplacer le long de rails longeant la structure de

la plate-forme russe scientifique et d'énergie. En se déplaçant

d'un point d'ancrage à un autre, répartis sur d'autres

élément de la station, l'ERA élargit considérablement

sa zone d'intervention.

Le bras manipulateur européen est conçu pour être

aussi bien commandé par un astronaute en activité

extra-véhiculaire que pour être activé depuis

l'intérieur de la station. Toutes ses tâches peuvent

être pré-programmées, de sorte qu'il suffit

de les lancer puis de contrôler visuellement son action.

Le coût de la participation européenne est actuellement

estimé à 3 milliards de dollars.

|

Système d'entretien mobile de la Station.

Crédit ESA.

|

Les Etats-Unis

En leur qualité d'initiateurs du projet, les Etats-Unis

joueront le rôle principal dans son élaboration et

c'est sans surprise que l'on peut constater que la majeure partie

de l'ISS leur appartient.

Le module de service Zarya et le Node-1 Unity

ayant déjà été décrits, passons

en revue les éléments suivants, en commençant

par les modules habitables.

Le laboratoire scientifique américain

Il s'agit d'un module pressurisé, habitable, conçu

pour accueillir les charges utiles et les expériences devant

s'accommoder d'une atmosphère terrestre. Sa capacité

est de 24 racks modulables, dont 13 sont spécialement conçus

pour recevoir des expériences nécessitant un interfaçage

complet avec la station et ses ressources.

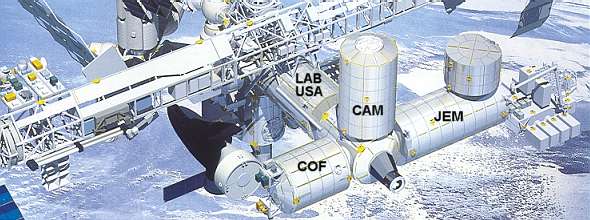

Emplacements respectifs du laboratoire scientifique américain

(LAB USA), de la centrifugeuse (CAM), du COF et du JEM (laboratoire

japonais).

Crédit NASA.

Parmi les premiers éléments

à être installés dans ce laboratoire américain,

on peut citer notamment:

Material Science Research Design Facility

Ce rack comprend un élément central qui coordonne

la collecte et le traitement des données, ainsi que l'enregistrement

et la redistribution d'images vidéo, ainsi que deux ensembles

de contrôle de la température et de l'environnement

des échantillons à traiter dans diverses expériences.

|

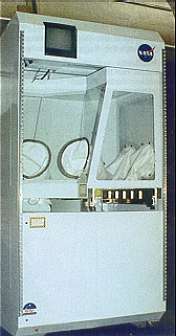

Microgravity Science Glovebox

Il s'agit d'une boîte de manipulation à gants utilisée

pour la manipulation d'échantillons en évitant toute

contamination, telle qu'on en trouve dans tout laboratoire de

biologie terrestre.

Fluids and Combustion Facility

Ce triple rack, conçu par le Lewis Research Center de la

NASA, est conçu pour l'étude de la physique des

fluides (liquides, gaz et mélanges) et de la combustion

en apesanteur. Il comprend une chambre de combustion, des dispositifs

de dosage des gaz et des liquides, ainsi que divers systèmes

très élaborés d'éclairage, de polarisation,

de prise de vues et tous leurs automatismes incluant l'enregistrement

vidéo sous forme digitale.

Biotechnology facility

Ce rack comporte six sous-ensembles interchangeables et modulables

selon les expériences en cours. Ses éléments

seront utilisés dans de nombreuses occasions, qu'il s'agisse

de cultures cellulaires, de croissance de cristaux, études

des protéines, séparations biochimiques, micro-encapsulation.

Chacun de ses sous-ensembles est énergétiquement

autonome et peut être alimenté sous différentes

atmosphères (oxygène, nitrogène, dioxyde

de carbone et argon). Il comporte son propre système informatique

et un dispositif indépendant de prises de vues.

Window Observational Research Facility

Cet élément un peu particulier comporte un hublot

pratiqué dans la paroi du module laboratoire équipé

d'un verre de qualité optique. Il peut recevoir différents

instruments dédiés à l'observation de la surface

terrestre et sera utilisé notamment pour l'étude des

continents ou des phénomènes atmosphériques.

|

Microgravity Science Glovebox. Boîte de

manipulation à gants pour la manipulation d'échantillons

sans contamination. Crédit NASA.

|

X-Ray Cristallography Facility

Double rack consacré à l'étude des cristaux

en apesanteur. La croissance, la multiplication des cristaux peut

être étudiée à l'intérieur des

cuves de conditionnement de ce dispositif, qui possède

un système ultra-perfectionné de manipulation robotisée

pilotée par l'équipage, par un ordinateur ou encore

par des techniciens au sol. Tous les systèmes de prises

de vues et d'analyses, aussi bien chimiques que spectrométriques

en lumière visible ou en rayons X sont inclus dans cet

élément.

Minus Eighty degrees Celsius Laboratory Freezer for the

ISS

Le Minus Eighty degrees Celsius Laboratory Freezer for the ISS

(MELFI) a été construit par l'European Space Agency

(ESA) sous la direction de la NASA. Il comprend trois unités

de vol assurant le transport d'échantillons entre le sol

et la station spatiale pouvant prendre place aussi bien dans la

soute de la navette que dans le laboratoire scientifique. Ces

racks comportent quatre unités de réfrigération

autonomes pouvant assurer des températures régulées

de -80°C, -26°C et +4°C.

La Centrifugeuse

Le Centrifuge Accommodation Module (CAM) se présente sous

le même gabarit que le laboratoire scientifique, dont il

partage la même interface et les mêmes ressources.

Le CAM est construit par l'Agence Spatiale Japonaise (NASDA) sous

contrat avec la NASA. Sa fonction, comme son nom l'indique, est

d'étudier l'effet de différents niveaux de gravité

(de 0,01g à 2g) sur la structure et la fonction de plantes

ou d'animaux obtenus en microgravité.

Il est composé d'une centrifugeuse consistant

en un rotor de 2,5 mètres de diamètre, comportant

de nombreux emplacements d'expériences et son propre système

de contrôle. Ce rotor, caréné, est disposé

en bout d'élément.

Deux racks sont présents à bord

du CAM:

Life Science Glovebox (LSG) est une boîte

à gants biologique spécialement conçue pour

l'étude du vivant.

Habitat Holding Racks (HHRs) fournit les supports

d'expériences ayant trait à la science du vivant,

y compris l'énergie électrique, les transmissions

de données et divers autres équipements scientifiques.

|

Le module d'habitation

Bien que n'ayant aucune fonction scientifique, cet élément

est considéré comme capital aux yeux de l'équipage

puisqu'il devrait constituer leur habitat privé durant

plusieurs mois. Cependant, une récente décision

de l'administration Bush Jr en a annulé le lancement pour

raisons d'économie...

Conçu pour assurer un maximum de confort à six

personnes, en leur garantissant toute l'hygiène voulue

(toilettes, douche en apesanteur) ainsi que l'équipement

indispensable aux soins de santé et du corps en général,

il aurait du aussi abriter les réserves alimentaires dans

ses frigos et congélateurs, ainsi que de la nourriture

lyophilisée et les moyens de la réhydrater. Ce module

avait été pensé afin d'assurer aussi un minimum

d'intimité à chacun des membres de l'équipage.

La liste serait incomplète si nous ne citions

pas encore :

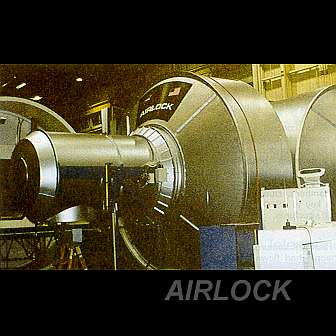

Le sas de sortie

Elément à part entière, celui-ci est fixé

au Node-1 déjà en orbite. Comme son nom le révèle,

sa fonction sera de permettre le passage entre l'intérieur,

pressurisé, de la station, et le vide spatial. Il est étudié

pour recevoir des astronautes équipés aussi bien

de l'Extravehicular Mobility Unit (EMU) américain que du

Russian Orlon EVA, son équivalent russe. Deux astronautes

peuvent y prendre place simultanément.

|

Le sas de sortie (Airlock). Crédit NASA.

|

| La coupole

Il s'agit d'une baie vitrée de forme convexe

et circulaire, composée d'une mosaïque de sept hublots,

soit un hublot central de forme circulaire entouré de six

autres plus petits et trapézoïdaux. L'ensemble, fixé

sur le Node-1 du côté opposé au sas de sortie,

fournit une vue panoramique vers le bras manipulateur canadien et

sera largement employé lors de différentes opérations.

Gageons que plus d'un astronaute y passera aussi un peu de son temps

libre…

Le véhicule de transfert

Le rôle de véhicule de transfert et

de retour d'équipage sera tenu dans un premier temps par

un vaisseau Soyouz russe. Cependant, un engin spécifique,

basé sur le X-38 expérimental de la NASA, aurait dû

être développé dans ce but. Il n'en sera rien,

ce projet ayant rejoint le module d'habitation dans les oubliettes

de l'Histoire pour raisons d'économie, suite à une

décision de l'administration Bush Jr.

Ce X-38, dont le premier modèle de vol devait

être testé depuis une navette spatiale en 2001, était

capable d'abriter jusqu'à six personnes, alors que le Soyouz

ne peut en recevoir que trois. Spécialement adapté

à une évacuation d'urgence, il pouvait fonctionner

de façon entièrement automatique, tant en ce qui concerne

le désamarrage, que la rentrée dans l'atmosphère

et même l'atterrissage sur un site spécifiquement désigné.

|

Vue imprenable sur la Terre depuis la coupole de la Station

Spatiale Internationale. Crédit ESA.

|

La poutre et les panneaux

solaires

Il s'agit incontestablement de la partie la plus

spectaculaire de la Station Spatiale Internationale.

Assemblés en plusieurs étapes, ces

gigantesques générateurs électriques sont les

plus grands qui aient jamais été construits. Ils fourniront

en moyenne jusqu'à 110 kW à la station.

Disposés en deux groupes, Tribord S et Bâbord

P comprenant chacun un ensemble de huit panneaux, chacun d'entre

eux ne mesure pas moins de 40 x 13 mètres. A chaque groupe

de panneaux est associé un ou plusieurs radiateurs-dissipateurs

de chaleur.

L'ensemble est disposé de part et d'autre

d'une poutre de plus de 100 mètres de longueur, fixée

en son centre au sommet du Node-1 Unity par un élément

intermédiaire.

Le coût de la participation américaine

est actuellement évalué à 32 – 36 milliards

de dollars.

|

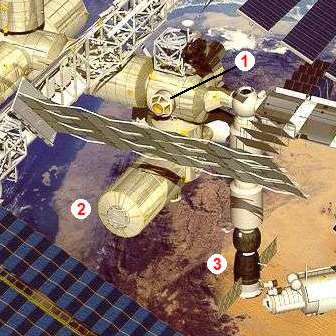

1. La coupole.

2. Le module d'habitation américain (incertain).

3. Véhicule de transfert (ici un Soyouz).

Crédit ESA.

|

Les panneaux solaires de la Station Spatiale

Internationale en sont certainement l'élément le plus

spectaculaire.

Crédit NASA.

|

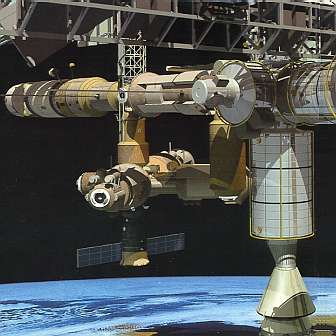

La Russie

La participation de la Russie dans la réalisation

de la Station Spatiale Internationale est loin d'être symbolique,

même si elle est loin d'être définie, du moins

complètement. En effet, si on examine une représentation

de l'ISS, on s'aperçoit que la partie russe s'apparente plus

à "une station dans la station" qu'à une

simple annexe...

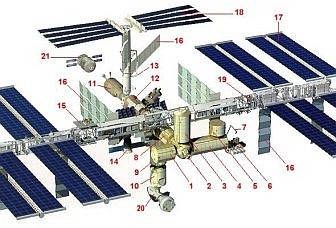

Section russe

1. Module d'accostage multiple.

2. Module d'habitation.

3. Laboratoire.

4. Vaisseau Soyouz (ou Progress).

Section internationale

5. Module de service.

6. ATV (Automatic Transfer Vehicle) en configuration de poussée.

7. Module de contrôle (Zarya).

8. Airlock (sas de sortie dans l'espace).

9. ATV (Automatic Transfer Vehicle) en configuration de transfert

de matériaux.

Sans conteste, le générateur électrique

en sera la marque la plus visible. Composé de huit panneaux

solaires fixés au bout de leur propre mât de près

de 20 mètres trouvant ancrage sur le module de service Zvezda,

il assure l'autonomie énergétique de toute la section.

Au module de service, sur le sas opposé

au mât et dirigé vers le nadir (c'est-à-dire

vers la Terre) s'amarrera un module d'accostage multiple, très

similaire à celui utilisé actuellement sur Mir. Et

à cet élément viendront se fixer deux modules

laboratoires, un module d'habitation et un sas d'amarrage universel

pouvant notamment recevoir les vaisseaux de ravitaillement Progress.

L'ensemble sera prolongé par un vaisseau Soyouz pouvant faire

office de "barque de sauvetage" dans l'attente du développement

d'un moyen d'évacuation plus approprié.

|

Sans conteste, le générateur

électrique en sera la marque la plus visible. Composé

de huit panneaux solaires fixés au bout de leur propre mât

de près de 20 mètres trouvant ancrage sur le module

de service Zvezda, il assure l'autonomie énergétique

de toute la section.

Au module de service, sur le sas opposé

au mât et dirigé vers le nadir (c'est-à-dire

vers la Terre) s'amarrera un module d'accostage multiple, très

similaire à celui utilisé actuellement sur Mir. Et

à cet élément viendront se fixer deux modules

laboratoires, un module d'habitation et un sas d'amarrage universel

pouvant notamment recevoir les vaisseaux de ravitaillement Progress.

L'ensemble sera prolongé par un vaisseau Soyouz pouvant faire

office de "barque de sauvetage" dans l'attente du développement

d'un moyen d'évacuation plus approprié.

Mais l'état de délabrement actuel

de l'économie russe empêche de pousser plus loin la

définition du projet, dont le coût est estimé

à 6 – 10 milliards de dollars. |

Vue sur la section russe de la Station Spatiale Internationale,

un vaisseau cargo Progress y est ici arrimé. Crédit

ESA.

|

Le Japon

Le Japanese Experiment Module (JEM) est la pièce maîtresse

du Japon sur la Station Spatiale Internationale. Fourni par l'Agence

Spatiale Japonaise (NASDA), il comporte dix emplacements normalisés

à bord, dont cinq seront occupés par des racks de

charge utile japonais et cinq autres par du matériel de la

NASA. Tous les emplacements sont compatibles aux standards internationaux

en ce qui concerne les branchements énergétiques et

l'approvisionnement en divers gaz ou liquides.

Le JEM inclut le Experiment Logistic Module –

Pressurized Section (ELM PS), cylindre également pressurisé

fournissant des emplacements supplémentaires pour certaines

expériences réclamant, entre autres, une atmosphère

ou une pression atmosphérique différentes. Cet élément

est fixé perpendiculairement au JEM.

Experiment Logistic Module – Exposed Section

(ELM ES) est une palette prolongeant l'élément principal,

destiné à recevoir les instruments et expériences

devant être exposés au vide spatial. Un sas en facilite

l'accès.

Le module japonais possède également

son propre bras manipulateur, avec l'avantage de limiter le nombre

d'interventions humaines à l'extérieur.

Le coût de la participation japonaise est

estimé à 3,8 milliards de dollars.

Le Canada

Le Canada, fort de son expérience à bord de la navette

spatiale américaine, se charge de fournir le bras manipulateur

principal de la station spatiale. Long de près de 20 mètres,

il est capable de déplacer des charges de 125 tonnes et sera

largement utilisé dans la phase de construction de la station.

Deux ans après son installation, une "main" beaucoup

plus précise y sera adaptée, autorisant des travaux

exigeant une grande dextérité.

L'Agence Spatiale Canadienne construira aussi une

plate-forme mobile d'inspection et de maintenance, petit véhicule

inhabité entièrement autonome télécommandé

depuis la station et qui sera capable de parcourir l'ensemble de

la structure en relayant images et données aussi bien vers

le centre de contrôle à bord que sur Terre.

Coût estimé : environ 1 milliard de

dollars.

L'Italie

Bien que faisant partie de l'European Space Agency (ESA), l'Agence

Spatiale Italienne (ASI) a choisi d'ajouter une participation personnelle

et indépendante à la construction de la Station Spatiale

Internationale. L'Italian Multi-Purpose Laboratory Modules (MPLMs)

est un élément construit sur le modèle du COF

(Colombus) européen et abritera 16 emplacements normalisés

aptes à recevoir des charges italiennes, européennes

ou américaines. Son lancement sera assuré par la navette

spatiale.

L'ASI construit également les Node-2 et

Node-3 pour le compte de la NASA.

Le Brésil

L'Instituto de Nacional Pesquisas Espaciais est en charge de l'élaboration

et la construction d'un système de palettes porteuses mobiles

à instruments qui se fixeront sur la poutre principale de

l'ISS, et sur laquelle pourront être installées diverses

charges devant rester exposées au vide spatial.

|

|